Gold und Kirche

Vom blutigen Glanz des Edelmetalls

„Wir pressen die Ressourcen unseres Planeten aus. Wir pressen sie aus wie eine Orange. Wenn multinationale Unternehmen im Ausland das tun, was sie im eigenen Land nicht tun dürfen, ist das ungeheuerlich.“

Papst Franziskus

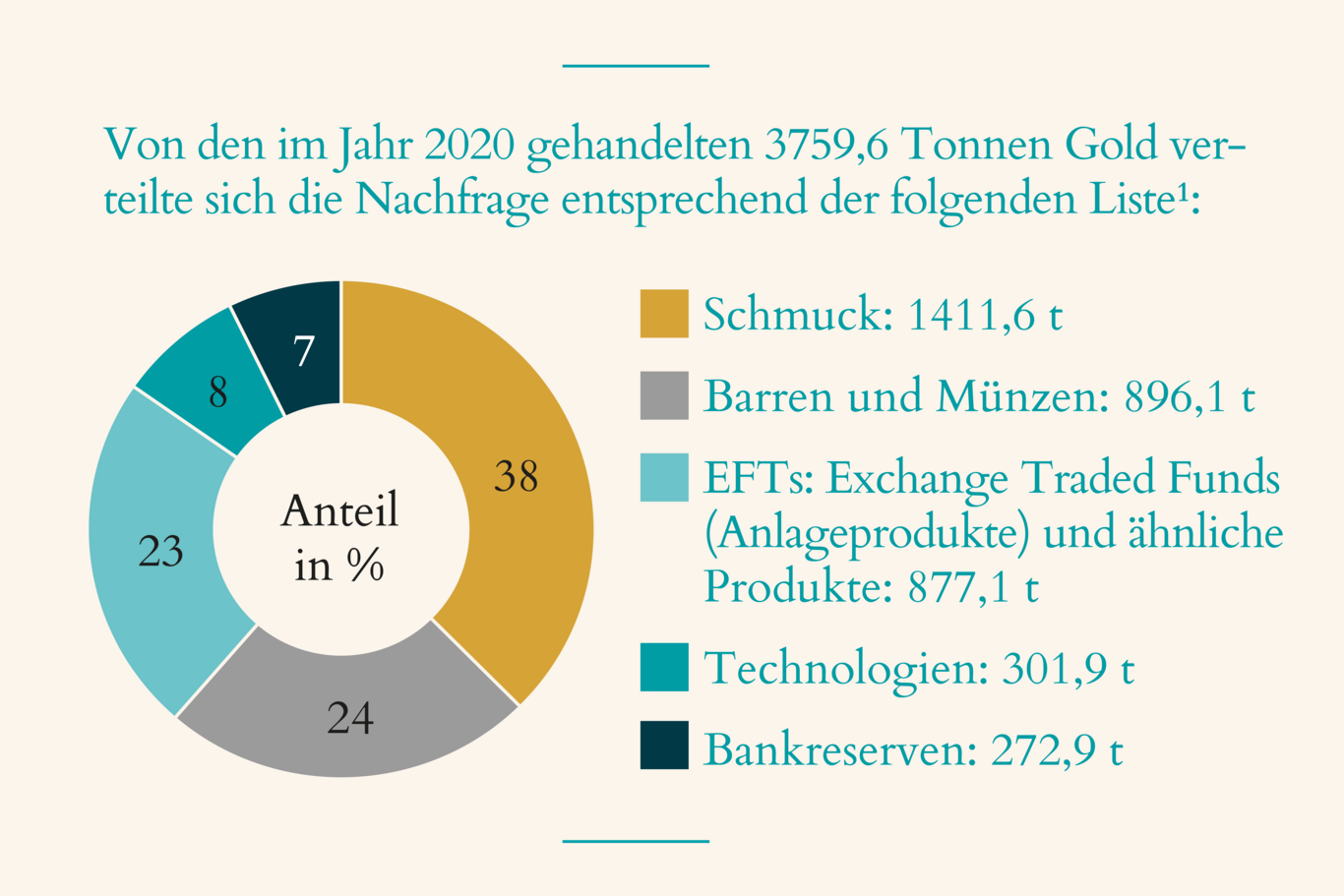

Gold fasziniert uns Menschen seit Urzeiten. Viele schöne Dinge haben wir daraus geschaffen und bewundern sie noch heute: Schmuck, Ringe, Uhren, Kelche und Schalen. Ja, sogar Smartphones enthalten Gold!

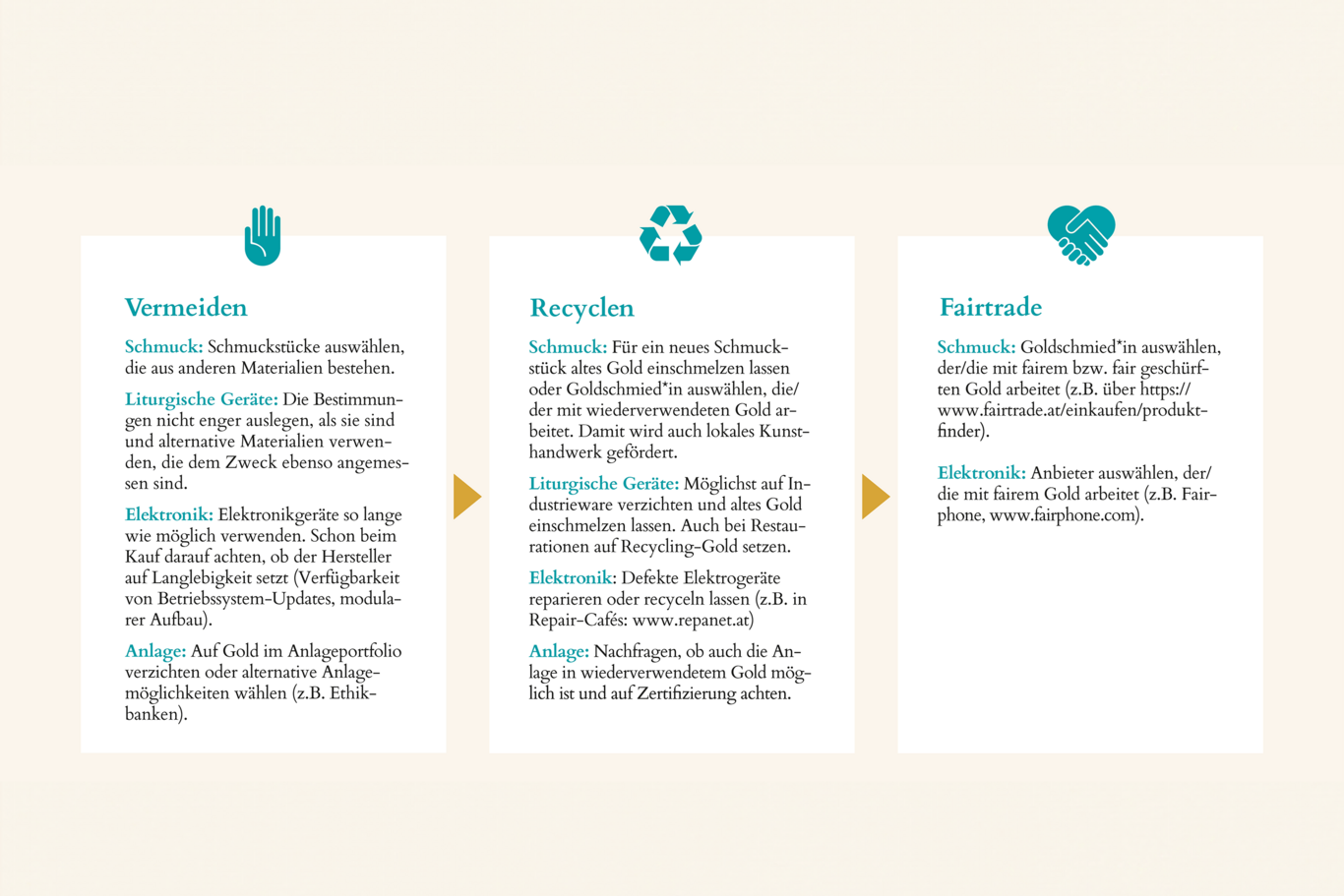

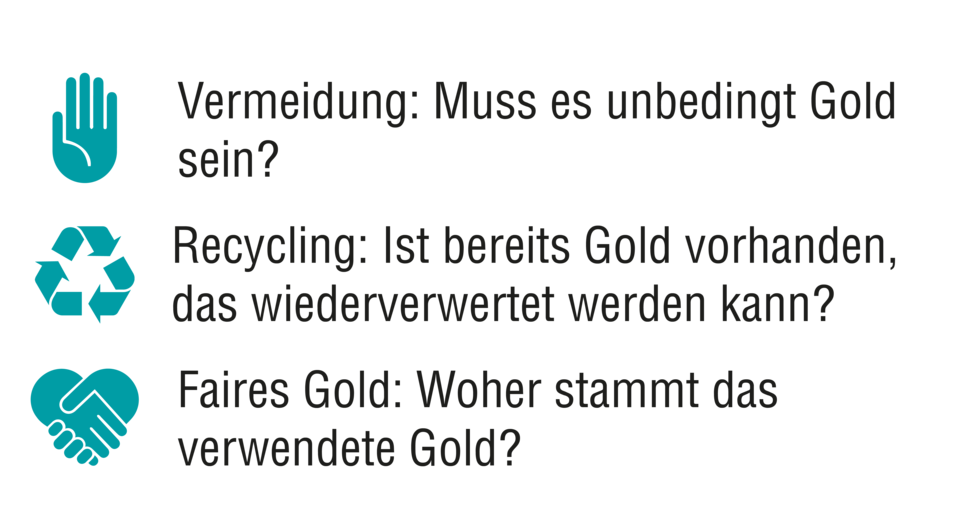

Doch bevor das Gold in unsere Produkte kommt, muss es abgebaut werden. Der Goldabbau fügt der Natur und den Menschen enorme Schäden zu. Deshalb arbeitet die Dreikönigsaktion mit ihren Partner*innen daran, den ausbeuterischen Goldabbau zu stoppen. Wir wollen den Umgang mit Gold ändern. Das bedeutet zum Beispiel, auf andere Materialien zu setzen oder darauf zu achten, nur recyceltes Gold zu verwenden. Und es bedeutet, dass nicht mehr so stark in Gold investiert wird.

Wie Goldbergbau Umwelt zerstört und Leid schafft

"Der Goldabbau ist für Lateinamerika und insbesondere für die Amazonasregion die denkbar größte Wunde. Auch historisch gesehen ist er ein Synonym für Gewalt. Zu Beginn der Kolonialisierung unseres Kontinents war es dieses Edelmetall, welches das System der Sklaverei und des Todes befeuerte."

Guilherme Cavalli, Iglesias y Minería

- Die Umweltschäden sind enorm: Zyanid und Quecksilber vergiften das Grundwasser, riesige Abraumhalden bleiben nach der Vernichtung der Landschaft zurück, das Ökosystem der gesamten betroffenen Region ist auf Generationen zerstört.

- Hohe Arbeits- und Gesundheitsrisiken.

- Verletzung der Menschenrechte und Kriminalisierung von Widerstand.

- Kinderarbeit.

- Illegale Goldsucher bringen während der Covid19-Pandemie die Krankheit in das Amazonasgebiet und nützen die Lage aus. Indigene Völker und bäuerliche Gemeinschaften werden von ihrem Land vertrieben.

- Goldabbau finanziert bewaffnete Konflikte.

- Die Bevölkerung profitiert normalerweise entgegen vielen Versprechen nicht von industriellen Großminen.

- Im Kleinbergbau können Menschen zwar etwas verdienen, oft wird ihre Gesundheit aber beschädigt (vor allem durch Quecksilber). Auch werden sensible Zonen wie das Amazonasgebiet durch Kleinbergbau zerstört.

- Auch historisch gesehen ist der Abbau von Gold (und anderen Mineralien) belastet. Menschen wurden ausgebeutet und versklavt, der Reichtum der Ressourcen zu großen Teilen in die Länder des globalen Nordens gebracht.

Ruth aus dem Ort Saaman in Ghana hat die Auswirkungen des Mineralienabbaus selbst erlebt. Unseren Projektpartner*innen von WACAM schildert sie:

"Unser Fluss ist immer noch verschmutzt. Erst gestern ist wieder irgendeine Chemikalie ausgetreten, wir hatten Durchfall, die Kinder konnten nicht gut atmen. Auch wenn uns die Minenfirmen nicht vertrieben haben, so sind wir doch vielfach betroffen."

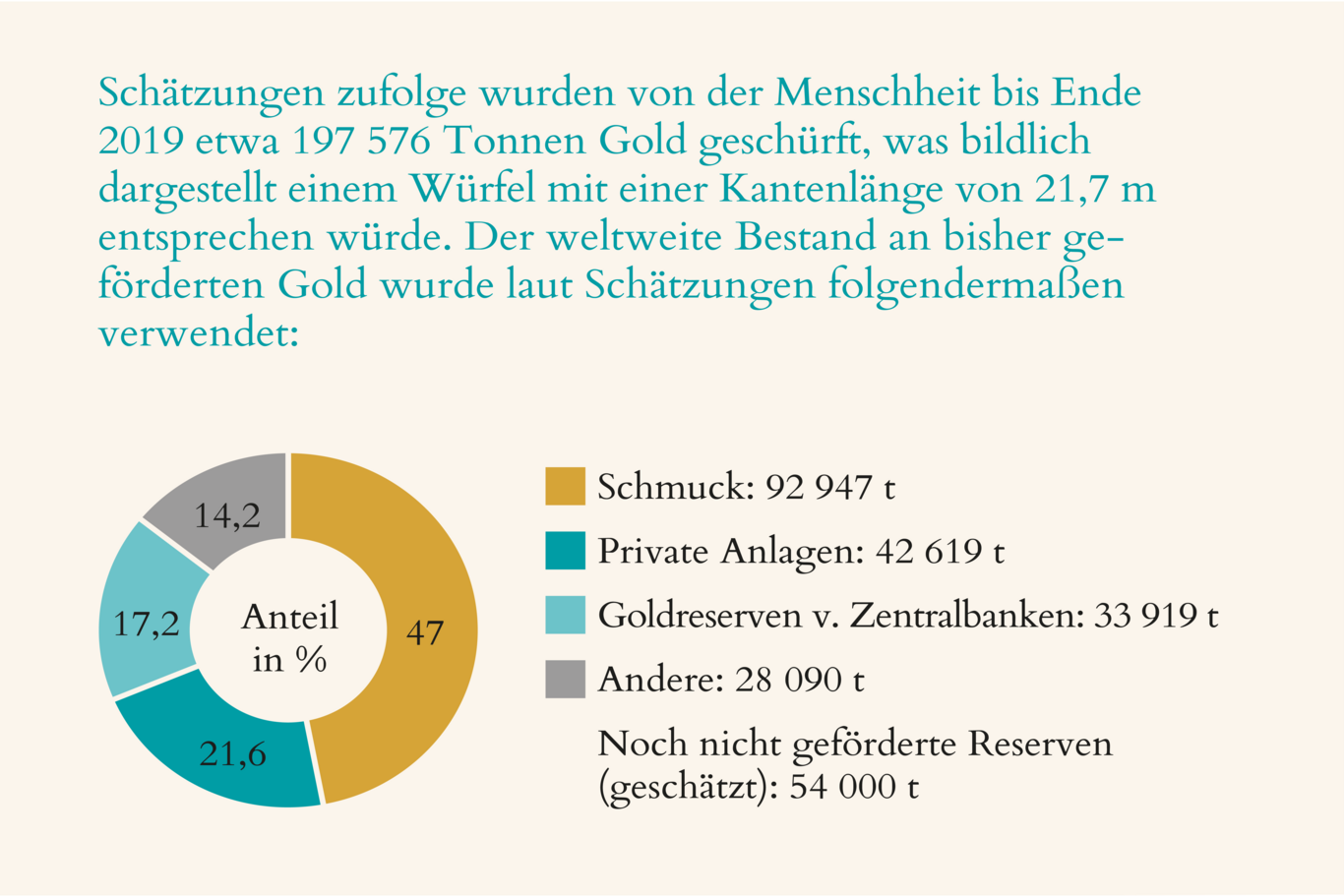

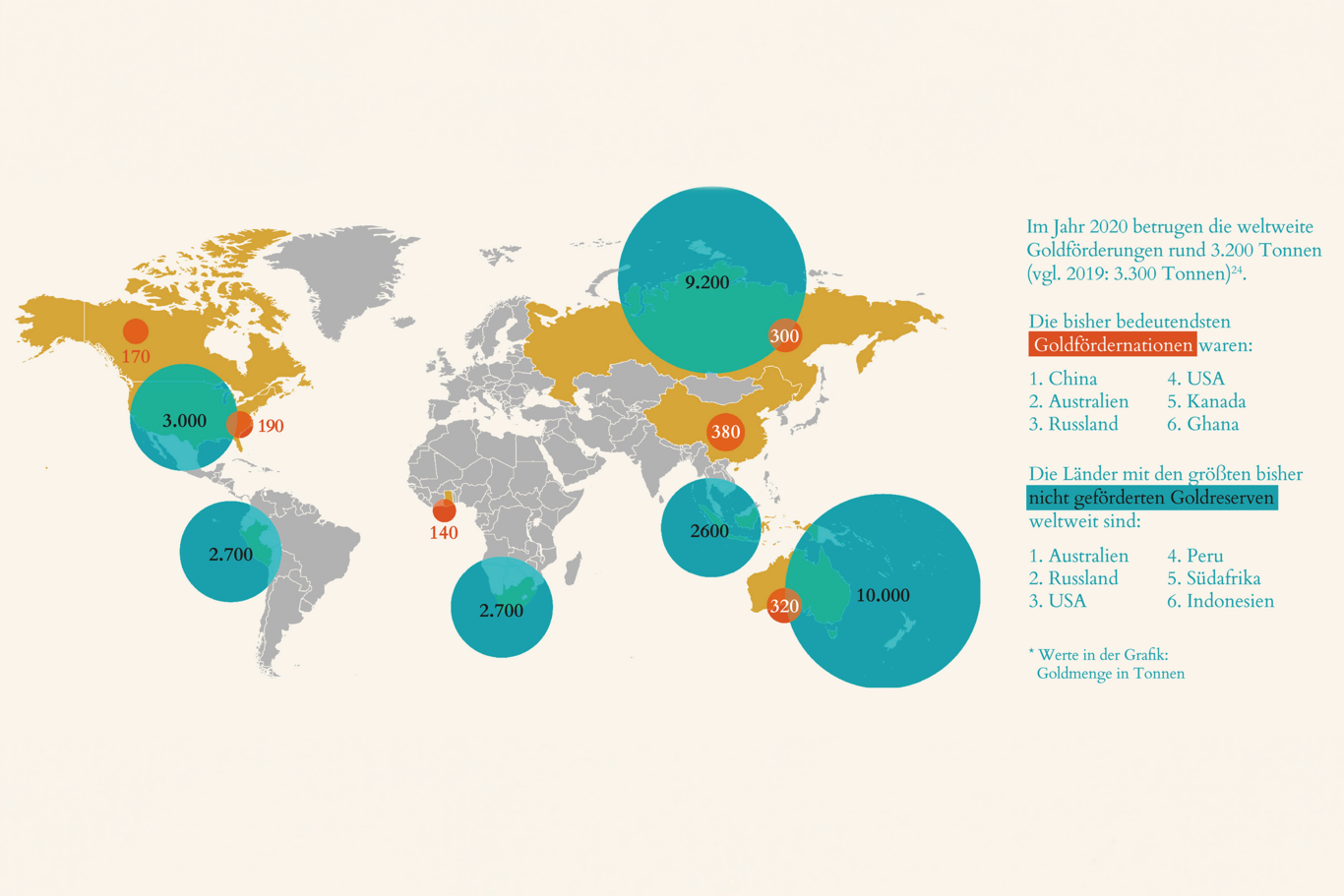

Viel Gold lagert in Tresoren – als Wertaufbewahrungsmittel oder als Schmuck. Wir haben schon genügend Gold aus der Erde geholt und die Goldreserven der Erde sind begrenzt. Dennoch geht der Goldabbau unvermindert weiter.

Der Fluss Akusu vor und nach Bergbauaktivitäten in Saaman, Südost-Ghana

Was kann ich tun? Was können wir als Pfarrgemeinde tun?

Wie die Sterndeuter aus dem Evangelium (vgl. Mt 2,1-12) haben viele von uns „Gold im Gepäck“ – oft in unserem Smartphone oder in Form des Eheringes. Geschenke wie Kettchen oder Münzen enthalten ebenfalls oftmals Gold.

- Wecken wir das Interesse an der Herkunft unseres Goldes: Damit wir uns von so mancher romantischen Vorstellung über Goldwäsche verabschieden.

- Es gibt wertvolle und passende Alternativen, die nicht nur den Beschenkten Freude bereiten, sondern auch keinen Schaden erzeugen für andere Menschen und die Natur.

- Es zahlt sich aus, gezielt nach recyceltem Gold zu fragen. Viele lokale Goldschmied*innen arbeiten z.B. damit.

- Wo auch das keine Option ist, sollte zumindest fair geschürftes bzw. gehandeltes Gold zum Einsatz kommen. Zu bedenken ist dabei, dass auch dieses Gold neu abgebaut wird und einen Eingriff in die Natur darstellt.

- In der Vermögensanlage können wir ebenfalls auf Gold verzichten. Investitionen in ein ethisch-nachhaltiges Finanzprodukt ohne Gold ist der Vorzug zu geben.

- Setzen wir uns für Gesetze ein, die transparente Lieferketten und die Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards zur Pflicht macht.

Für eine Kirche ohne neues Gold

Dass Goldgewinnung mit viel Unrecht und Ausbeutung verbunden ist, ist nur den wenigsten bewusst. Unsere Projektpartner*innen wissen nur allzu viele Geschichten zu erzählen, die eindrucksvoll zeigen, wie Goldabbau tötet und Existenzen und Umwelt vernichtet.

Georgine Kengne von WoMin berichtet etwa:

„Kleinbäuer*innen wurden gezwungen, ihr Land zu verlassen und an Orte ohne bestehende Schulen und Gesundheitszentren umgesiedelt. Ihnen wurde eine Anstellung in der Mine versprochen, aber bisher haben viele dort keine Arbeit gefunden.“

Die Kirche kann sich nur glaubwürdig für die vom Goldabbau betroffenen Menschen einsetzen, wenn sie ihre eigene Umgangsweise mit Gold reflektiert und sich auch hier der von Papst Franziskus geforderten „ökologischen Umkehr“ stellt. Wir wollen erreichen, dass in der Katholischen Kirche das Bewusstsein für die Schattenseiten des Goldes wächst und es nicht mehr so selbstverständlich wie bisher verwendet wird. Das betrifft die Vergoldung von Kelchen und Hostienschalen genauso wie Investitionen in Gold, die von kirchlichen Institutionen getätigt werden. Eines unserer Ziele ist es auch, bei Eheringen oder religiösen Zeichen die Aufmerksamkeit für die Problematik von Gold zu schärfen und Alternativen zu empfehlen.

Eine nachhaltige Veränderung der Verhältnisse im globalen Süden kann nur durch eine Transformation des Lebensstils im globalen Norden erfolgen. Das machen neben Papst Franziskus auch viele Bischofskonferenzen, die Synode für Amazonien 2019, unterschiedliche kirchliche Organisationen sowie die Projektpartner*innen der Dreikönigsaktion deutlich.

Als Kirche haben wir die Chance, hier eine „prophetische Rolle“ wahrzunehmen und durch den weitgehenden Verzicht auf den Einsatz von neuem Gold zeigen, wo wir stehen: Auf Seite der Armen und Ausgebeuteten.

„Ich habe die Nachbarschaft der größten Goldmine in Brasilien besucht. Ganze Dörfer sind verlassen, weil viel Wasser durch den Bergbau verseucht ist. Der industrielle Goldabbau ist für wenige ein „Segen“ und für viele vor Ort ein Fluch. Wer die Schöpfung ernst nimmt, bleibt traurig und bedrückt zurück. Ein bewusster Umgang mit Gold ist ein Gebot der Zeit.“

Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl

Bischof Wilhelm Krautwaschl blickt auf wüstes Land in Brasilien. Foto: Thomas Bauer

zum Weiterlesen, -schauen und Herunterladen